【PR】本記事はプロモーションを含みます

【PR】本記事はプロモーションを含みます

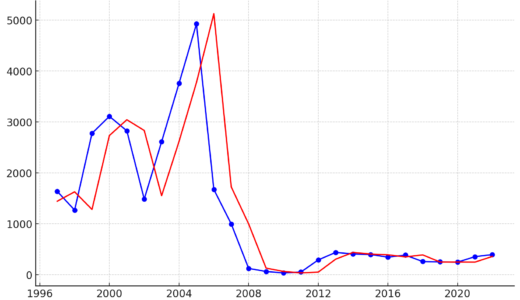

アイフルの株価や経営に大きな影響を与えた可能性がある、2000~2009年ごろの主な出来事できごとについて掘り下げます。

2000年代初頭の消費者金融ブーム。

日本の消費者金融業界が拡大し、アイフルもその波に乗りました。

2006年の貸金業法改正日本政府が貸金業法を改正。

金利の引き下げや債務者保護の強化を行いました。アイフルを含む多くの企業の業績に影響を及ぼしました。

過払い金問題。

過払い金の返還請求が急増。これは株価にも影響を及ぼした可能性があります。

2009年の経営危機と公的資金注入。

アイフルは経営危機に陥り、公的資金の注入を受けました。

業界再編と事業の多角化。

金融業界の再編に伴い、アイフルも事業の多角化を進めています。

Table of Contents

2000年代初頭の消費者金融ブームとアイフル株価の連動性

2000年代初頭、日本経済の復興と共に、消費者金融業界は大きな成長を遂げました。

この時期は、低金利政策と消費者の信用需要の増加が重なり、多くの人々が容易に融資を受けられる環境が整いました。

このブームは、特に小口融資を手掛ける企業にとって大きなビジネスチャンスとなり、アイフルを含む主要な消費者金融企業の業績は大幅に伸びました。

このブームの中で、アイフルの株価は顕著な上昇を見せました。

経済全体の好調と消費者金融へのニーズ増加が、アイフルの収益性と市場価値を高める要因となりました。

株価は、同社の強化された業績、市場での地位、そして将来の成長見通しを反映していました。

しかし、この成功は長くは続きませんでした。

2006年の貸金業法の改正は、消費者金融業界に大きな影響を与えました。

金利の引き下げと厳しい貸付基準の導入は、業界の収益性に大きなダメージを与え、アイフルを含む多くの企業の株価にも影響を及ぼしました。

さらに、2009年の経済危機はアイフルにとって大きな試練となりました。

市場の厳しい環境下で、アイフルは経営の効率化やコスト削減を進めることで、生き残りを図りました。

株価はこの期間中、経営の安定性と将来性を見極める重要な指標となりました。

アイフルの株価は、2000年代初頭のブームから現在に至るまで、経済環境と密接に連動してきました。

これからも、アイフルの事業戦略と市場の変化は、その株価に直接的な影響を及ぼし続けるでしょう。

投資家にとっては、経済の動向を見極め、アイフルの将来性を評価することが重要です。

消費者金融ブームとアイフル株価の連動性

アイフルの株価は、消費者金融ブームの隆盛期と法規制の導入という2つの重要な時期において、その業績と密接に連動していました。

これらの出来事は、アイフルがどのように市場の変動に対応し、ビジネスモデルを適応させてきたかを示す貴重な事例となっています。

今後も、経済環境の変化とアイフルの戦略が、その株価にどのように影響を及ぼすのかを見守ることが投資家にとって重要です。

2000年代初頭、日本の経済は長い停滞期を経て徐々に回復し始めました。この経済回復は、消費者金融業界にとって大きな追い風となりました。

低金利政策と消費者の信用需要の増加により、多くの人々が消費者金融からの融資を求めるようになり、市場は急速に拡大しました。

このブームは、消費者金融業界の主要プレイヤーであるアイフルの株価にも大きな影響を与えたのです。

この時期、アイフルは日本の消費者金融業界において顕著な成長を遂げました。

広告戦略の成功、ブランドの認知度向上、そして効率的なサービス提供により、アイフルは多くの顧客を獲得しました。その結果、アイフルの収益は大幅に増加し、株価もそれに連動して上昇しました。

市場の拡大と共に、アイフルの株価は業界のリーダーとしての地位を反映する形で、高い評価を受け続けていました。

しかし、この栄光は長くは続きませんでした。

2006年に実施された貸金業法の改正は、アイフルにとって大きな転機となりました。改正法では、金利の上限が引き下げられ、より厳しい貸付基準が導入されました。

これにより、アイフルを含む消費者金融各社の収益構造は大きく変化し、多くの企業が業績の悪化に直面しました。

アイフルの株価も、この法規制の影響を強く受け、下落傾向に転じました。この時期、株価はアイフルが直面していたビジネス環境の厳しさを如実に示していました。

アイフルの成長戦略と株価の連動性

アイフルの株価は、同社の成長戦略、特に事業拡大の手法とテクノロジーの活用に大きく依存しています。

これらの戦略が成功を収めることで、アイフルの市場価値は高まり、株価もそれに応じて上昇する傾向にあります。

今後も、アイフルの戦略的なビジネス展開とテクノロジーの進展が、株価にどのように影響を及ぼすかが注目されます。

2000年代以降、アイフルは日本の消費者金融市場において重要な役割を果たしてきました。

この期間中、同社は市場のニーズに応じた柔軟な成長戦略を採用し、事業の拡大と技術革新に注力しました。

これらの戦略は、アイフルの業績と株価に大きな影響を及ぼし、投資家や市場アナリストの注目を集める要因となりました。

アイフルの成長戦略の中心には、事業の多角化と市場拡大がありました。

金融業界の変化に迅速に対応するため、同社は従来の消費者金融サービスの枠を超えて、新しい金融商品の開発や他業種との提携を積極的に行いました。

これにより、アイフルはより広範な顧客層にサービスを提供することが可能となり、株価にも好影響を与えました。

市場の信頼を獲得することで、アイフルの株価は事業展開の成功を反映する形で上昇傾向を見せました。

アイフルは、金融業界の変化に迅速に対応し、事業の多角化と市場拡大を図る戦略を採用しました。具体的な例を挙げると、以下のような取り組みがあります。

アイフルは、従来の単純な融資サービスにとどまらず、多様な金融ニーズに応えるため新しい金融商品を開発しました。

例えば、住宅ローンや教育ローン、リフォームローンなど、特定の目的に特化した商品を市場に投入しました。これらの新しいローン商品は、従来の消費者金融の枠を超え、より広い顧客層にアピールすることに成功しました。

さらに、アイフルは他業種の企業との提携を積極的に進めました。例えば、小売業や自動車販売業との提携を通じて、購入資金の融資サービスを提供しました。

これにより、消費者に対して直接的な融資サービスを提供するだけでなく、提携企業の顧客基盤を活用して新たな市場を開拓しました。

これらの多角化と市場拡大の取り組みは、アイフルの事業ポートフォリオを強化し、より多くの収益源を確保することに寄与しました。

同時に、これらの戦略は、市場や投資家からのアイフルへの評価を高め、株価の安定と成長にも寄与しました。

これらの取り組みは、変化する市場環境において、アイフルがいかに柔軟かつ戦略的に対応しているかを示す好例と言えるでしょう。

また、アイフルはテクノロジーを活用した革新的なアプローチを取り入れました。

オンラインシステムの充実や人工知能(AI)を活用したリスク管理、顧客対応の効率化などに力を入れ、これらの技術革新は同社のコスト削減とサービス品質の向上に大きく貢献しました。これにより、アイフルは競争優位を確立し、市場からの評価を高めました。

株価は、このような技術投資と事業効率化の成果を反映し、投資家にとって魅力的な投資先となりました。

オンラインシステムの充実。

アイフルは、顧客が簡単にローンを申し込めるようオンラインシステムを強化しました。

例えば、ウェブサイト上での迅速な申込みプロセスや、スマートフォンアプリを通じた融資管理の提供などです。

これにより、顧客は店舗に足を運ぶことなく、いつでもどこでもサービスを利用できるようになりました。このデジタル化は、顧客体験の向上と共に、アイフルの運営コストの削減にも繋がりました。

人工知能(AI)を活用したリスク管理。

アイフルは、リスク管理においてAI技術を積極的に取り入れています。具体的には、AIを使用して顧客データを分析し、信用リスクをより正確に評価しています。

これにより、適切な融資判断が可能となり、不良債権の発生リスクを低減しました。

また、AIによるリスク管理の自動化は、運用コストの削減にも寄与しています。

顧客対応の効率化。

さらに、アイフルは顧客サポートにおいてもテクノロジーを活用しています。例えば、チャットボットの導入により、顧客からの問い合わせに対する迅速かつ効率的な対応が可能になりました。

これは、顧客満足度の向上に貢献するだけでなく、サポートスタッフの負担軽減と業務効率化にも繋がっています。

これらの技術革新により、アイフルは業務の効率化とサービス品質の向上を実現し、市場での競争力を高めています。また、これらの取り組みは投資家にとっても魅力的であり、株価の安定と成長に寄与しています。

テクノロジーの積極的な活用は、アイフルの未来のビジネス展開において重要な要素となるでしょう。

市場はこの多角化戦略をポジティブに受け止め、成長潜在力の高まりとしてポジティブに株価に反映されることがありました。新しい市場への進出や新サービスの提供は、将来的な業績拡大への期待を高め、株価を支える要因となりました。

テクノロジーを活用した効率化はコスト削減に貢献し、長期的な収益性の向上が期待され、これが株価に好影響を与えました。

市場はイノベーションをポジティブに捉える傾向があり、テクノロジーを用いたサービスの改善は、投資家にとって魅力的な要因となりました。

アイフルの事業の多角化、市場拡大、テクノロジーの活用は、同社の株価にポジティブな影響を与えました。これらの戦略は、アイフルの業績拡大の可能性を示し、市場の信頼と期待を高めることに寄与しました。

投資家は、これらの戦略が将来的な収益性と成長性にどのように貢献するかを評価し、その結果が株価に反映されました。

法改正とアイフルの対応

アイフルは、2000年代半ばに行われた貸金業法の改正という大きな法的変化に直面しました。この改正は、消費者金融業界全体に影響を与え、特に金利制限や貸付基準の厳格化が行われました。

アイフルは、この法改正に対応するために、ビジネスモデルの変更、リスク管理の強化、および顧客サービスの改善に取り組みました。

これにより、同社は業界の新しい規制環境に適応し、長期的な持続可能性を目指して努力を重ねました。

経営危機の発生に伴い、市場の信頼が低下し、投資家の間で同社の株式に対する懸念が高まりました。これにより、株価は大きく下落しました。

投資家は、経営危機による収益性の低下や将来のリスクを懸念し、アイフル株への投資を控える傾向にありました。

経営危機を乗り越えるための対策が発表されると、市場はこれらの策がアイフルの財務状況や業績にどのように影響するかを注視しました。これらの対策の効果が株価に反映されることもありました。

アイフルの経営危機は、株価に直接的な影響を及ぼしました。市場環境の変化、法規制の厳格化、過払い金問題などの要因が経営危機を引き起こし、これが株価の大幅な下落に繋がりました。

法改正の中でも特に重要なのが、過払い金問題でした。この問題は、消費者金融業界において過去に過剰に徴収された利息の返還要求が増加するという形で現れました。

アイフルは多額の過払い金返還請求に直面し、これに対応するために財務体質の強化と内部管理システムの見直しを行いました。

過払い金問題は、アイフルにとって大きな財務的負担となり、同時に企業運営における倫理的な側面の重要性を浮き彫りにしました。

新たな法規制への適応は、アイフルにとって重要な課題でした。特に金利の上限引き下げや貸付基準の厳格化は、アイフルのビジネスモデルに大きな変更を迫りました。

アイフルはこれに対応するために、より低リスクな貸付ポートフォリオの構築、顧客サービスの質の向上、そして新たな収益源の開拓に取り組みました。

これらの対策は、法規制の変更に柔軟に対応し、長期的な企業成長を支えるためのものでした。

2009年にアイフルが経験した経営危機と公的資金注入

2000年代後半、アイフルは深刻な経営危機に直面しました。この経営危機は、アイフルに限らず多くの消費者金融企業が経験したもので、業界全体の構造的な問題と市場環境の変化が背景にありました。

アイフルはこの危機に対応するために、経営戦略の見直し、コスト削減、資本構造の改善など、さまざまな措置を講じました。これらの取り組みは、同社が将来的な安定と成長を目指す上で重要なステップとなりました。

- 貸金業法の改正

貸金業法の改正により、金利の上限が引き下げられ、より厳しい貸付基準が導入されました。これにより、アイフルを含む消費者金融業界全体の収益構造に大きな影響が及びました。 - 過払い金問題

過払い金の返還請求が増加し、アイフルの財務に重大な負担をもたらしました。 - 経済状況の悪化

2008年の世界的な金融危機の影響を受け、経済状況の悪化がアイフルの業績に追い打ちをかけました。

アイフルはこの経営危機を乗り越えるために、日本政府による公的資金の注入を受けることになりました。公的資金注入の主な目的は以下の通りです。

- 経営の安定化

公的資金の注入により、アイフルは短期的な資金繰りの問題を解決し、経営の安定化を図りました。 - 信頼回復

公的資金によるサポートは、市場と顧客の信頼回復に寄与しました。 - 経営再建

資金注入を機に、アイフルは経営の再建に取り組みました。これには、事業モデルの見直しやコスト削減、新たなビジネス戦略の策定などが含まれます。

公的資金の注入は、アイフルにとって重要な転機であり、経営危機からの脱却と再建のための基盤となりました。

ただし、これは同時に、政府による介入という形での救済であり、アイフルにはこれを機に自立した経営基盤を再構築する課題が残されました。

経営危機が明らかになるにつれ、市場の信頼が低下し、アイフルの株価は大幅に下落しました。

投資家は経営危機による収益性の低下や将来のリスクを懸念しました。特に、過払い金問題や貸金業法の改正による影響が、株価に大きく反映されました。

アイフルが発表した経営改善策やリストラ計画に対する市場の反応も、株価の動向に影響を与えました。ポジティブな改善策が発表されると、一時的な株価の回復や安定化が見られることもありました。

アイフルの経営危機は、同社の株価に直接的な影響を及ぼしました。法規制の厳格化、過払い金問題、市場環境の変化などの要因が経営危機を引き起こし、これらの要因が株価に直接的に反映されました。

投資家は、アイフルの経営状況や今後の展望を密接に監視し、これらが株価に影響を与える重要な要因となりました。

アイフルの経営危機の主な原因は、市場環境の変化、法規制の厳格化、そして過払い金問題に起因していました。貸金業法の改正による金利上限の引き下げは、収益構造に大きな影響を与えました。

また、消費者からの過払い金返還請求の急増は、財務に重大な負担をもたらしました。これらの要因が複合的に作用し、アイフルは資金繰りの困難と業績の悪化に直面しました。

アイフルは経営危機からの回復に向けて、複数の重要なステップを踏みました。

- まず、コスト削減と経営効率化を図るために、無駄な支出の削減や業務プロセスの見直しを行いました。

- 次に、新しい事業領域への進出や既存事業の再構築を通じて、収益基盤の多様化を図りました。

- さらに、資本構造の改善や財務基盤の強化にも努め、長期的な企業の安定性を確保するための措置を講じました。

これらの取り組みにより、アイフルは経営危機を乗り越え、再び安定した成長軌道に戻ることができました。

2010年以降の危機を乗り越えたアイフル

アイフルは2000年代の経営危機を乗り越えた後、事業戦略を見直し、企業体質の強化に取り組みました。この変化は、投資家にとって同社の業績や将来性を評価する上で重要なポイントです。

事業の安定化と成長

経営危機を乗り越えた後のアイフルは、事業の安定化に成功し、段階的に成長を遂げてきました。これは投資家にとって、長期的な投資先としての魅力を高める要素です。

財務状況の改善

財務体質の強化や効率的な経営運営により、財務状況が改善しました。健全な財務状況は、株価の安定性に寄与します。

市場環境の変化への適応

消費者金融市場の変化に対応し、新たなビジネスモデルやサービスを展開することで、アイフルは市場の変化に適応しました。これは、投資家が企業の将来性を評価する際の重要な要素です。

経済状況との連動性

日本および世界の経済状況の変化も、アイフルの株価に影響を及ぼします。経済の好況期や金融市場の安定は、株価の上昇に寄与する可能性があります。

過去10年間のアイフルの株価は、企業の持続的な成長と安定性、市場環境への適応力、財務状況の改善などを反映していますが、投資家はこれらの要素を総合的に評価し、投資判断を行う必要があります。

アイフルの株価を評価する際、企業の過去の業績、現在の財務状況、将来の成長可能性、市場環境など複数の要素を考慮します。

安定した事業運営、財務体質の強化、市場環境への適応力などは、アイフルの株を保有する魅力を高めます。

しかし、市場の変動や経済状況の不確実性など外部要因も常に考慮し、リスク管理を行うことが重要です。

アイフルの現在

アイフルは、過去の経営危機を乗り越えた現在、安定した経営基盤のもとで事業を展開しています。市場環境や消費者ニーズの変化に柔軟に対応し、持続可能な成長を目指しています。

アイフルは、金融業界のトレンドや技術革新を取り入れながら、新しいビジネスチャンスを追求しており、その結果として事業の多角化と効率化に成功しています。

現在のアイフルは、過去の経験から学び、より堅実な経営戦略と顧客中心のサービスで市場にアプローチしています。

アイフルは、単一の事業モデルに依存することなく、事業の多角化を進めています。これには、従来の消費者金融サービスの枠を超えて、新たな金融商品の開発や異業種との提携が含まれます。

例えば、企業向け融資や不動産関連の金融サービスの提供、または新たなテクノロジーを活用した金融ソリューションなどが挙げられます。

これらの取り組みにより、アイフルはより広範な顧客層を対象とし、市場リスクの分散と事業機会の拡大を図っています。

アイフルは、持続可能な成長を目指して経営戦略を再構築しています。これには、責任ある貸付の実践、顧客満足度の向上、そして社会的責任の果たし方の再考が含まれます。

環境への配慮や社会貢献活動にも力を入れており、企業としての社会的評価を高めると同時に、長期的な事業の安定性と成長を図っています。

また、リスク管理の強化や効率的な事業運営を通じて、経営の健全性を保ちながら、新たな市場や技術の動向に敏感に反応する柔軟性を持ち合わせています。

2000年代初頭の消費者金融ブームの原因は何ですか?

2000年代初頭の消費者金融ブームは、日本経済の回復傾向と低金利政策によって引き起こされました。

バブル崩壊後の長い不況を経て、経済の回復とともに、多くの消費者が金融サービスにアクセスしやすくなりました。

また、金融の自由化とインターネットの普及が、消費者が容易に融資を受けられる環境を作り出し、消費者金融業界の成長を促進しました。

消費者金融ブームとアイフル

この消費者金融ブームは、アイフルの株価に直接的な影響を与えました。

消費者金融業界の拡大と共に、アイフルの業績も大幅に伸び、これが株価の上昇に直結しました。

消費者の融資需要の増加は、アイフルの収益増加に寄与し、投資家の間で同社の株に対する期待が高まりました。

ブーム期におけるアイフルの成功は、市場における同社の信頼を高め、株価をさらに押し上げる要因となりました。

特に、広告戦略の成功や効率的なサービス提供が、アイフルのブランド価値を高め、株価に好影響を与えました。

投資家は、ブームによる業界の成長とアイフルの強化された業績を受けて、アイフル株への投資を拡大しました。これにより、株価は消費者金融ブームと連動する形で上昇しました。

2000年代初頭の消費者金融ブームは、アイフルの業績拡大に大きく寄与し、その結果として株価は大きく上昇しました。

市場の拡大、アイフルの戦略的な成長、投資家の信頼と期待などが相まって、株価はブーム期における業績の良さを反映していました。

アイフルの成功は、積極的な広告戦略とサービスの拡充によるものでした。消費者の多様なニーズに応える事業モデルを採用し、これによって大量の顧客を獲得しました。

ブランド認知度の向上と効率的なサービス提供が、競争が激しい市場での顕著な成長に繋がりました。この時期の成功は、その後の同社の発展の基盤となりました。

アイフルの事業モデルの特徴は、消費者の多様なニーズに応えることに重点を置いている点です。

具体的には、様々な融資商品の提供や、利用しやすいサービスの構築に努めています。これにより、幅広い顧客層を獲得し、市場での地位を確立しました。

また、効率的な運営とブランド戦略も、その成功の重要な要素です。